ばね百科事典

ホームへ戻る > ばね百科事典

ばねの歴史② 【日本】

- 日本における最古のばねは弓

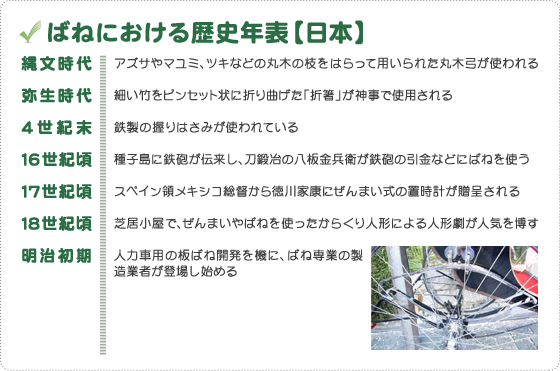

縄文時代には短弓が用いられ、弥生時代になると東南アジア系の長弓が普及しました。正倉院や春日大社に現存する木製の弓は7〜8世紀の代表的な長弓です。

古代の弓はアズサ、マユミ、ツキ、ツゲハゼなどの丸太の枝をはらって用いられた丸木弓で、削ったままの荒木弓、漆を塗った塗弓、カバや桜の樹皮を巻き糸で巻いた弓などが古墳から発見されています。なかには、弓はず(弦を張る部分)に金物を用いているものもあり、すでに古墳時代にはかなり進歩していたようです。

このようにさまざまな素材を組み合わせて思い通りの弾性を得るという技術が、現在のばね作りとも共通しています。

- 竹の弾性を利用した折箸

日本では、武家の台頭にあわせて修練された弓術とともに、さまざまな種類の弓の形式が生まれました。

また、日本人が弾性を利用した代表的なものとして、「箸」があります。日本に箸が伝来したのは弥生時代末期で、弥生時代から奈良時代までは「折箸」という細く削った一本の竹を折り曲げたピンセットのような箸でした。

当時の箸は、一般の人が使うものではなく、天皇などの皇族が神事を執り行う際に使用する神器のひとつだったと言われています。